Chapitre 7 : 13 passages des Soupirs, cette fois-ci, j'y suis allée

Bienvenue. Ici, nous sommes dans une autofiction. Il sera question de mon arrière grand-mère (maternelle). De tout ce que l'on sait sur elle. De tout ce que l'on ne sait pas. De tout ce que l'on s'apprête à découvrir. Parfois, j'inventerai pour combler les trous de notre mémoire/histoire familiale (sans travestir la réalité historique).

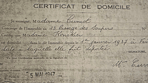

Elle spécifie que Monsieur et Madame Konskier étaient locataires.

I° dans le bâtiment sur le Passage, au premier étage d’un appartement de deux pièces, cuisine et entrée.

2° dans le bâtiment sur cour au rez-de-chaussée d’une pièce à usage d’atelier pour la profession de tailleur à domicile.

Je ne sais pas pourquoi je traîne à y aller. Ce n’est pas très loin de chez moi 25 minutes en métro, 40 à pieds. J’ai peur de quoi ? J’ai peur de ne pas pouvoir entrer, de rester planter devant le portail, à devoir me contenter de la vue sur interphones. J’ai peur de ses habitants. Et s’ils me rembarraient ? Et s’ils refusaient ma présence ? Et s’ils refusaient de me laisser entrer parce que c’est une propriété privée ? J’ai prévu de leur raconter mon histoire. Et s’ils pestaient en plein milieu de mon récit ? Et s’ils levaient les yeux au ciel façon de dire “c’était il y a 80 ans, de l’eau a coulé sous les ponts, qu’est-ce que tu viens nous emmerder avec tes vieilleries ?” Et d’ailleurs, c’est quoi mon histoire ?

Bonjour, mon arrière-grand-mère vivait ici. J’écris en ce moment un récit qui retrace son histoire. Est-ce que je pourrai visiter ? Dans cette version, moins j’en dis, mieux je me porte. Je ne parle pas de Vichy, pas d’antisémitisme, donc je ne parle pas des juifs. Une affaire rondement menée.

Bonjour, mon arrière-grand-mère a vécu ici de 1937 à 1944. En février 1944, elle a été arrêtée par la police française, déportée et assassinée à Auschwitz. Son appartement a été complètement spolié par les Allemands. Il ne nous reste rien de sa présence. J’écris un récit qui retrace son histoire, son exil, son passage à Paris. Est-ce que je pourrai visiter ? Dans cette version, je balance tout et en accéléré. Je ne sais pas si c’est très digeste, en tout cas, c’est la vérité, pas édulcorée.

J’ai peur. Et en même temps, j’ai prévu d’y aller. Je vais y aller demain. Oui, demain. Je ne reculerai devant rien. Et si quelqu’un m’asperge de gaz lacrymogène ? Et si quelqu’un cherche à me nuire avec un couteau de cuisine ? Il est tard, ma paranoïa gambade.

J’appréhende. Je ne me laisse pas la possibilité de réfléchir : la décision est prise. Métro Gambetta, marcher un petit peu. Faire une pause dans un restaurant vietnamien. Manger des pâtes format verre de terre. Se lever. Faire confiance à une habituée de quartier. Dire Aurevoir. Sentir ses jambes. Ne plus les sentir. Se sentir gênée, ridicule, nulle. Avancer. Aller rendre visite à quelqu’un que l’on ne connaît pas qui ne nous attend pas. Porte bleue. Toquer ? Tenter un code ? Quel nom choisir sur l’interphone ? Appuyer sur le nom se terminant par “man”. Rien. Appuyer sur le nom qui ressemble à celui d’un poète prodige. Une femme répond. Dire : bonjour, je vous écris, en fait non, je vous contacte parce que j’écris un récit sur mon arrière-grand-mère qui a vécu ici. Se retrouver seule parce que la femme n’a pas souhaité écouter la suite. Reculer d’un pas. Attendre les bras ballants. Regarder autour de soi. Le jardin d’en face, quelqu’un en sort. Dire : bonjour Monsieur, vous connaissez les habitants de cet immeuble. Puis faire le choix de la sécurité, opter pour la première version, une histoire plus synthétique, plus évasive. Entendre : oui, vous avez tenté quels noms ? Lui répondre. Laisser ses coordonnées à José, le jardinier d’en face. Ne pas partir tout de suite. Rester plantée. Observer sans rien voir. Voir à moitié flou. Prendre des photos de touriste. Ne pas savoir cadrer. Prévoir un autre jour de visite.

...